INTRODUCTION TO THE INSTITUTE

用于實體腫瘤內的納米顆粒富集進而增效抗腫瘤治療——超聲聯合仿病毒表面拓撲結構的給藥策略

文章標題:Marriage of Virus-Mimic Surface Topology and Microbubble-Assisted Ultrasound for Enhanced Intratumor

Accumulation and Improved Cancer Theranostics

第一作者:Zheying Meng, Yang Zhang, E Shen

通訊作者:Wenkun Bai,* Bing Hu,* Wenxing Wang,* and Yuanyi Zheng

DOI:https://doi.org/10.1002/advs.202004670

論文導讀:

納米顆粒在實體腫瘤內的低遞送效率導致治療效果降低和副作用加重是納米治療劑臨床轉化的關鍵難題。最近的Meta分析表明,2015年-2018年的新近研究與2005年-2015年的所有研究相比,納米顆粒的實體腫瘤遞送效率并沒有統計學意義的改善。上海交通大學附屬第六人民醫院鄭元義課題組聯合復旦大學化學院王文興課題組針對這一關鍵科學問題進行了探討,通過優化納米顆粒表面結構為仿病毒結構,以增強納米顆粒表面粗糙程度、促進腫瘤細胞的攝取;同時聯合使用微泡輔助低頻超聲(MAUS)作為被動靶向手段,提高生物屏障的通透性,顯著提高納米顆粒在實體腫瘤的遞送和滲透。這項策略在前列腺癌的平均遞送效率達6.84%,顯著高于目前報道的最高水平1.42%。

研究進展:

微泡輔助低頻超聲(microbubble-assisted low-frequency ultrasound,MAUS)技術具備安全、非侵入性的優勢,利用超聲激發微泡產生的聲空化效應能夠一過性提高生物膜(如血管內皮和細胞膜)的滲透性。MAUS已被用于增強基因或藥物在眾多疾病模型的靶向遞送,如腦卒中、心血管疾病和腫瘤。然而,納米顆粒作為治療劑本身或作為基因及藥物的載體,目前在實體腫瘤的遞送效率極低,如在前列腺癌的遞送效率最高的記錄僅為1.42%。MAUS是否能夠提高納米顆粒在實體腫瘤的富集具有探索價值。該研究使用了500 kHz的低頻超聲,而不是大多數當前研究中大多采用的1 MHz超聲。眾所周知,低頻超聲具有較高的組織穿透力的優勢,這可以進一步促進納米粒子在深部腫瘤中的遞送。此外,低頻超聲具備更低的聲壓閾值,更容易觸發聲空化效應,有助于一過性提高生物膜的滲透性。

從納米顆粒的固有性質的角度來看,當納米粒子具有相似的表面積、電荷和表面涂層時,表面拓撲結構可能會嚴重影響納米顆粒的外滲能力。表面粗糙度可以大大增加“納米顆粒-生物界面"相互作用的表面積,降低相互排斥作用,從而促進粘附和細胞吞噬。

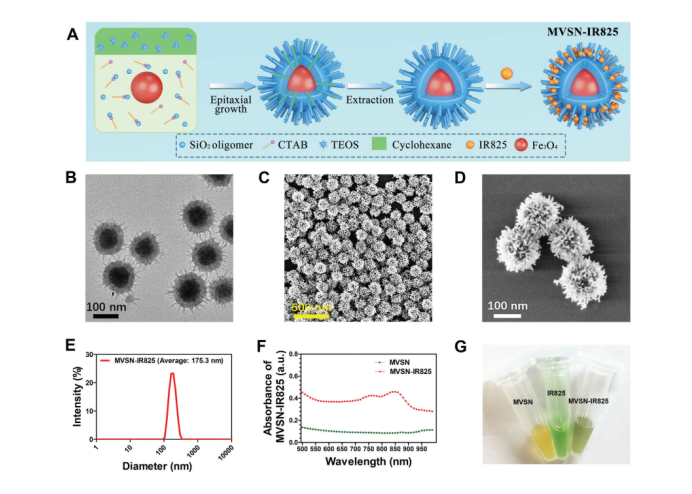

因此,研究者假設仿病毒粗糙表面拓撲結構的納米顆粒可以增加的納米顆粒-生物屏障界面的相互作用。最終該研究成功采用單膠束外延生長的方法制備了多功能的納米顆粒,即仿病毒結構的二氧化硅包裹內部磁性Fe3O4的特殊核殼結構納米顆粒MVSN-IR825,其制備過程步驟示意圖如圖1A。MVSN-IR825的TEM圖像(1B), SEM圖像(1C, 1D), 尺寸分布(1E)和紫外-可見-近紅外吸收光譜(1F)如圖1所示。同時合成了光滑表面、介孔表面的MSSN-IR825、MMSN-IR825作為對照,三種粒徑大致相仿、IR825接枝率大致相同。

圖1 MVSN-IR828的制備和表征

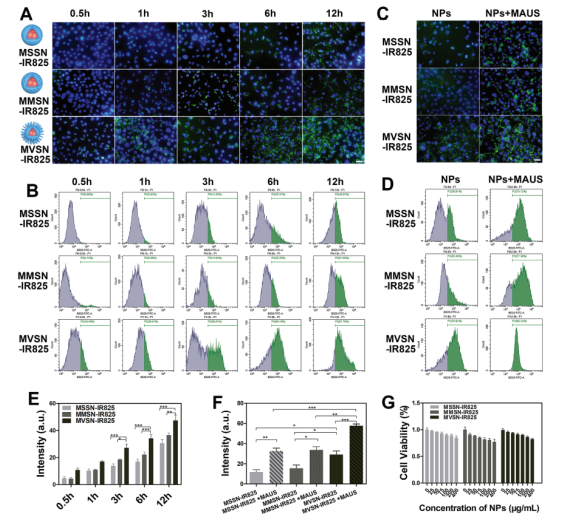

隨后通過細胞攝取實驗證實,與MSSN-IR825、MMSN-IR825相比,MVSN-IR825具有更高的細胞攝取率;MAUS可以進一步增加前列腺癌細胞攝取。如圖2所示,細胞核呈現DAPI染色后的紫色熒光,納米顆粒呈現FITC標記后的綠色熒光,在相同的孵育時間內,MVSN-IR825組顯示出比MSSN-IR825和MMSN-IR825更多細胞內綠色熒光。除此之外,流式細胞術檢測結果(圖2B 2D)也表明,MVSN-IR825組比MSSN-IR825組和MMSN-IR825組顯示出更有效的細胞內化;MAUS可以進一步增加前列腺癌細胞攝取。

圖2 細胞攝取實驗

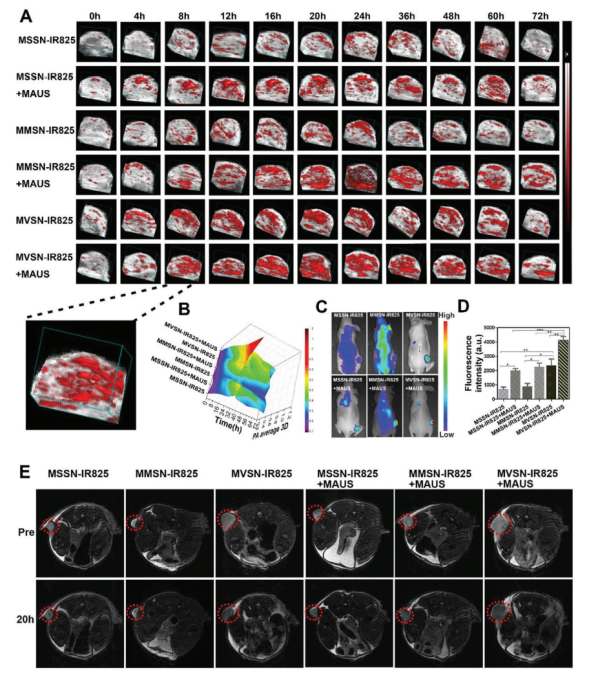

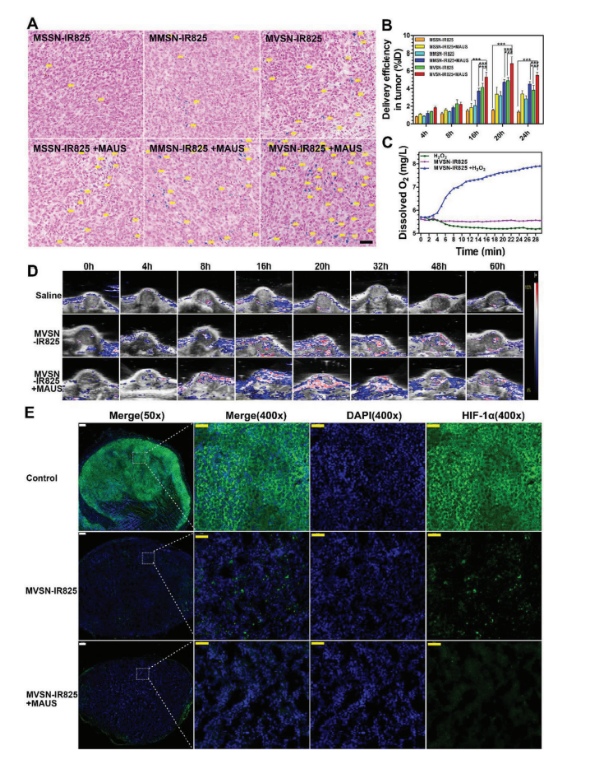

基于細胞水平實驗已證實了仿病毒結構納米顆粒聯合MAUS可以增加前列腺癌細胞攝取納米顆粒,隨后研究進一步在體內實驗進行驗證。為了比較不同表面結構納米顆粒、聯合使用MAUS是否促進納米顆粒在實體腫瘤內的富集,改研究建立PC-3皮下移植瘤、PC-3原位瘤的模型,使用多種成像模式包括PAI、FI in vivo、MRI進行驗證(如圖3),由于MVSN-IR825納米顆粒因為IR825的存在,可以進行PAI、FI in vivo;由于內部含有Fe3O4核,可以進行MRI的T2加權成像,因此本章在PAI、FI in vivo、MRI多種模態成像下驗證了MVSN-IR825優于MSSN-IR825、MMSN-IR825的腫瘤內富集效果,以及聯合使用MAUS后實體瘤內的納米顆粒富集進一步增加。

圖3 多種成像方法監測PC-3異種移植荷瘤小鼠中納米顆粒的富集

隨后進一步從組織學水平進行普魯士藍染色顯示鐵沉積和分布進一步證實了MVSN-IR825聯合MAUS可以促進納米顆粒突破腫瘤血管、提高納米顆粒在深部腫瘤間質的滲透(如圖4 A)。定量的ICP分析結果表明MVSN-IR825聯合MAUS可使納米顆粒的腫瘤遞送效率提高至6.82%,遠高于目前研究報道前列腺癌納米顆粒富集的最大遞送效率1.42%(如圖4 B)。同時影像學結果以及ICP的多個時間點監測結果表明了尾靜脈注射20小時后實體瘤內富集達到高峰,這為后續在體抗腫瘤治療研究提供了最有效治療時間點。MVSN-IR825因為內部Fe3O4核而具備類過氧化氫酶活性,可與H2O2反應產生氧氣。這為后續MVSN-IR825的光動力和聲動力治療提供了重要保證(如圖4 C, 4 D, 4 E)。

圖4 腫瘤內納米顆粒的富集以及腫瘤乏氧狀態的改善

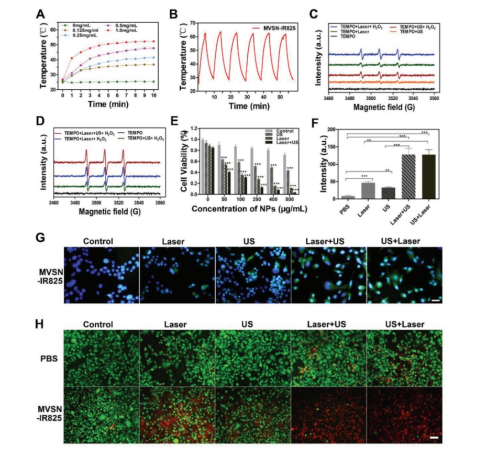

然后研究從體外水平探索了MVSN-IR825的光熱、光動力、聲動力多模式抗腫瘤治療的能力。首先MVSN-IR825具備良好、穩定的光熱轉換能力(圖5 A, 5 B)。其次,體外ESR檢測活性氧產生的實驗證實了MVSN-IR825可在激光和超聲的輻照下產生單線態氧,尤其在氧氣輔助下可明顯提高單線態氧的產生(圖5 C, D)。細胞水平DCFH-DA染色進一步驗證了激光和超聲輻照下細胞內活性氧的產生;而激光和超聲的聯合輻照可進一步提高細胞內活性氧水平(圖5 G)。CCK-8實驗和活死染色進一步證實了激光和超聲聯合輻照具有最佳的前列腺癌細胞治療效果,激光輻照和超聲輻照使用的先后順序對抗前列腺癌細胞治療效果沒有明顯差異(圖5 H)。因此,細胞水平證實了激光輻照細胞時可通過光熱和光動力兩種方式殺傷前列腺癌細胞。

圖5 MVSN-IR825體外的抗腫瘤治療

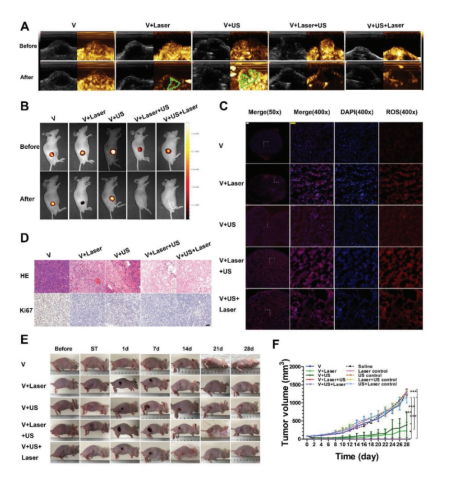

基于前期實驗結果,研究采用MVSN-IR825聯合MAUS尾靜脈給藥20小時后開始治療的方案,激光輻照皮下瘤、原位瘤均得到明顯的升溫表明MVSN-IR825在實體瘤內的有效富集。超聲造影(圖6 A)、生物發光成像(圖6 B)結果表明單獨激光或超聲輻照可部分抑制腫瘤活性,但是激光和超聲聯合輻照可完全抑制腫瘤活性。同時DHE染色結果(圖6 C)表明激光和超聲輻照的皮下瘤和原位瘤組織內產生活性氧,并且激光和超聲聯合輻照后活性氧產生更多,表明實體瘤內富集的MVSN-IR825可通過光動力治療、聲動力治療抑制前列腺癌實體瘤。此外,Ki67染色和Tunel染色結果(圖6 D)也反映了組織學水平抗腫瘤治療的有效性。腫瘤大小的監測結果(圖6 E)表明單獨激光輻照、單獨超聲輻照可在一定程度抑制前列腺癌實體瘤的生長,但是存在殘余腫瘤繼續生長的現象;激光和超聲聯合輻照皮下瘤和原位瘤,可完全抑制腫瘤。該研究從在體水平論證了近紅外激光和低頻超聲聯合輻照MVSN-IR825可通過光熱、光動力、聲動力三種模式完全抑制前列腺癌實體瘤。

圖6 PC-3皮下荷瘤小鼠的體內治療效果

總結與展望:

上海交通大學附屬第六人民醫院上海超聲醫學研究所(超聲醫學科)聯合復旦大學化學院王文興課題組針對納米顆粒在腫瘤內靶向效果差、富集少的關鍵科學問題,本研究從納米顆粒自身表面結構優化的角度合成了仿病毒結構的納米顆粒MVSN-IR825,同時合成了另外兩種不同表面結構納米顆粒MSSN-IR825、MMSN-IR825作為對照;從外源性被動靶向技術的角度引入了MAUS的輔助。通過優化納米顆粒為仿病毒結構以增強納米粒表面粗糙程度;聯合使用微泡輔助低頻超聲(MAUS)作為被動靶向手段,提高生物屏障的通透性,提高納米顆粒在實體前列腺腫瘤的富集。最終研究制備仿病毒結構的多功能納米顆粒MVSN-IR825,研究主要使用PC-3異種腫瘤進行深度研究。為了進一步證實此項策略的有效性,該研究在體外AGS胃癌細胞和143B骨肉瘤細胞,以及在體內PC-3原位腫瘤和143B異種腫瘤進行進一步驗證。這項工作從體外、細胞、動物多水平,通過影像學、組織學、多種動物模型等多種方法清楚地證明 “內在+外在優勢”策略極大地改善了納米粒子在腫瘤內的滲透和分布,增強了癌癥的治療效果。本研究設計的診療一體化的納米顆粒為探索前列腺癌的臨床診療方向提供依據,同時也為腫瘤納米醫學中的關鍵瓶頸問題提供了新的解決思路。

論文信息:

Marriage of Virus-mimic Surface Topology and Microbubble-assisted Ultrasound for Enhanced Intratumor Accumulation and Improved Cancer Theranostics

Zheying Meng, Yang Zhang, E Shen, Wei Li, Yanjie Wang, Krishnan Sathiyamoorthy, Wei Gao, Michael C. Kolios, Wenkun Bai*, Bing Hu*, Wenxing Wang*, Yuanyi Zheng*

Advanced Science

DOI: 10.1002/advs.202004670

原文鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202004670