EDUCATION AWARD

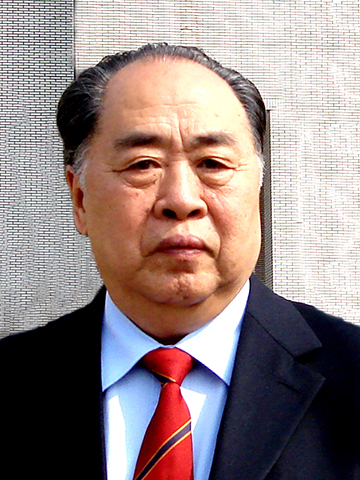

WANG XIN FANG

王新房教授,主任醫(yī)師,河南洛陽人,我國超聲心動圖的泰斗與奠基人,三次國家科技進步獎獲得者。1934年9月28日出生。1947-1953年就讀河南省洛陽中學,1953-1958年就讀于中南同濟醫(yī)學院(后改名為武漢醫(yī)學院)醫(yī)療系,畢業(yè)后分配至武漢醫(yī)學院內(nèi)科工作,1961年起開始從事超聲醫(yī)學研究工作,并組建了協(xié)和醫(yī)院超聲科。 他是一代名醫(yī)大家,學風嚴謹、知識廣博、目光敏銳,專注學科前沿,勇于創(chuàng)新,把畢生精力獻身于我國超聲醫(yī)學事業(yè)。他的多項科研成果屬國、外首創(chuàng),首次報道M型超聲記錄胎心搏動、發(fā)明雙氧水右心聲學造影等。在食管超聲心動圖、三維超聲心動圖領域均有獨特貢獻。他的許多開創(chuàng)性工作意義深遠,被國際超聲學術協(xié)會授予““現(xiàn)代超聲心動圖之父”、“超聲醫(yī)學歷史先驅者”(WFUMB)等榮譽稱號。2012年成為亞洲首位美國超聲心動圖學會榮譽會員。他參與創(chuàng)建并多個國內(nèi)、外學專業(yè)學會并擔任多個重要學會職務,包括國際心臟多普勒學會(ICDS)理事會理事、國際心血管超聲學會(ISCU)理事會理事、國務院學位委員會成員、中華醫(yī)學會超聲分會主任委員、中華超聲影像學雜志總編輯等職務。他著作等身,主編的我國超聲心動圖領域第一部專著《超聲心動圖學》已再版至第五版,被奉為專業(yè)寶典。他在臨床、科研、教學、人才培養(yǎng)、國際交流等諸多方面,為推動我們超聲心動圖專業(yè)發(fā)展與壯大貢獻卓著,先后培養(yǎng)碩士生三十余人,博士生二十余人,博士后3人。

一、德高望重

國際心血管超聲協(xié)會主席Navin Nanda教授曾說:“在超聲醫(yī)學領域,諸多學者為之奮斗一生,取得了卓越成就,王新房教授是其中最突出的一位。” 現(xiàn)年84歲的華中科技大學附屬協(xié)和醫(yī)院超聲影像科王新房教授,是武漢協(xié)和醫(yī)院超聲影像科的創(chuàng)建人,華中科技大學特聘教授。自1961年起從事超聲診斷研究、投身超聲醫(yī)學事業(yè),是我國超聲心動醫(yī)學事業(yè)的泰斗與奠基者,是我國超聲心動圖系統(tǒng)工程研究生的創(chuàng)始人之一。從事超聲的基礎臨床診斷研究已50余年,是雙氧水聲學造影發(fā)明者、國際超聲系統(tǒng)工程學領域公認的先驅者,在聲學造影、經(jīng)食道心臟彩超、三維超聲、復雜先天性心臟病、冠心病超聲等領域均有卓越貢獻,多次榮獲國家級和省級科學進步獎,是國際上享有盛譽的知名專家。

圖1 1958年武漢醫(yī)學院大學畢業(yè)

圖2 1959年武漢醫(yī)學院協(xié)和醫(yī)院工作

圖3 2011年武漢世超聯(lián)主席Nanda給王新房頒發(fā)“現(xiàn)代超聲心動圖之父”獎狀

二、學術上頗有建樹,對中國超聲醫(yī)學事業(yè)發(fā)展做出重要貢獻;

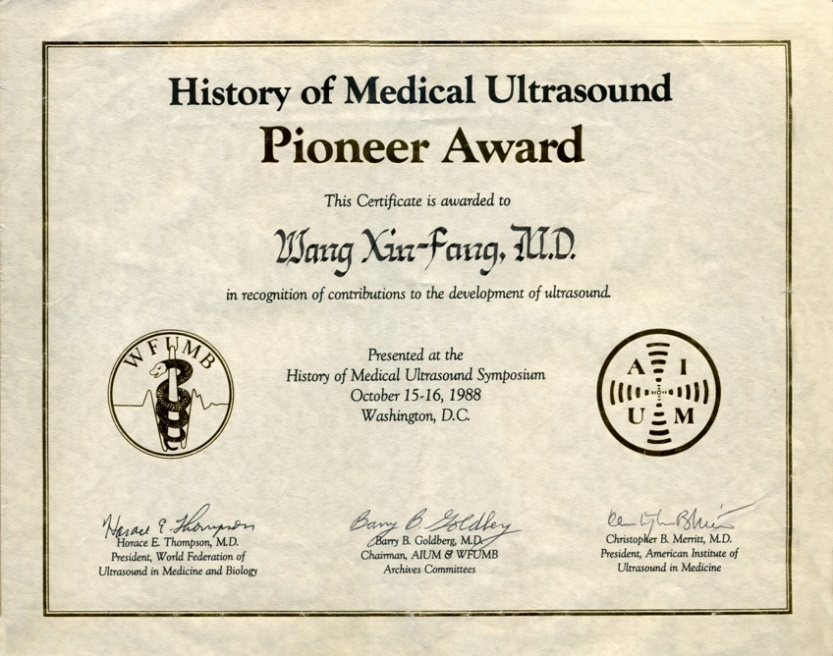

因王新房教授在超聲心動圖研究領域開展了諸多開拓性工作,在國際上享有盛譽,被多個國際學術機構授予“超聲醫(yī)學歷史先驅者獎”、 “現(xiàn)代超聲心動圖之父”及“ASE榮譽理事” 等榮譽稱號。

圖4 1979年國務院授予王新房教授“全國勞動模范”稱號

圖5 1988年世界超聲醫(yī)學生物學聯(lián)合會授予“超聲醫(yī)學歷史先驅者”稱號。

三、所在學科傳承發(fā)展好并在國內(nèi)有一定影響力;

1975年編著我國第一部《超聲心動圖學》(內(nèi)部發(fā)行),促進了這一學科的普及與發(fā)展。從70年代初迄今,通過接受進修、辦學習班和到全國各地講學等方式,推廣超聲心動圖技術,促進其普及和提高。曾先后出訪美國、日本、韓國、德國、法國、印度、波蘭、埃及、希臘等國參加國際超聲醫(yī)學會議20余次,為提高我國超聲心動圖事業(yè)在國際上的聲譽作出了重大貢獻。

四、教書育人,成績顯著;

王新房教授學識淵博,德高望重,治學嚴謹,誨人不倦,熱心培養(yǎng)研究生與中青年醫(yī)師,全心全意地獻身于我國超聲醫(yī)學事業(yè),心系科室學科的發(fā)展。自1980年擔任碩士生導師以來,共招收培養(yǎng)碩士生三十余人;自1992年擔任博士生導師以來,共招收培養(yǎng)博士生二十余人;自1995年共招收博士后3人。

五、對超聲學科建設有前瞻性眼光,學科發(fā)展貢獻度大;

早年探討人體組織聲學原理,率先將其分為無反射性、少反射、多反射和全反射四種,提出利于無反射的液性平段和液性暗區(qū)診斷肝膿腫、胸腔積液和心包積液,其成果在《中華醫(yī)學雜志》(1963年)和《中華醫(yī)學雜志英文版》(1964年)發(fā)表后,受到國內(nèi)外專家的重視并予以高度稱贊。1975年歐洲學者聯(lián)合出版的《超聲診斷的現(xiàn)狀與未來》中寫道:“十一年來,王新房報道了一組超聲診斷化膿性及阿米巴性肝膿腫的研究成果,218例肝膿腫中診斷準確率達97%,這一成果西方世界很難超越。”

1962年王新房教授用手法推動BP型超聲的輝度調(diào)制掃描線記錄膈肌與心臟結構活動曲線。1963年他在國內(nèi)外首先發(fā)現(xiàn)胎心超聲反射,并在次年發(fā)表在《中華婦產(chǎn)科雜志》上。這是國內(nèi)外有關胎兒超聲心動圖檢查的最早文獻,現(xiàn)已為國際上權威專家所公認。

1963年還研制成功我國第一臺能和心電圖、心音圖同步顯示的M型超聲心動圖儀,開展了正常和異常二尖瓣曲線的研究,首次對二尖瓣雙峰曲線上各波的產(chǎn)生機理、二尖瓣狹窄時曲線的改變以及開瓣音的形成機制作出了合理的解釋,與當時國際上的同類研究相比,處于領先地位。奠定了我國超聲心動圖學研究的基礎。

1972年他與科內(nèi)同志合作,對二尖瓣關閉不全和其它多種心內(nèi)疾病進行觀察,描述并總結各種疾病的圖像特征。并于1975年編著了《超聲心動圖學》(內(nèi)部發(fā)行),它是我國第一部超聲心動圖專業(yè)書籍,極大促進了我國超聲心動圖學科的普及與發(fā)展。

1978年王新房教授帶領科室同事在國際上首創(chuàng)雙氧水心臟聲學造影法 (hydrogen peroxide contrast echocardiography)。在實驗中,他勇于承擔風險,首先經(jīng)自身靜脈反復注射證明藥物安全有效,而后再應用于臨床。研究中發(fā)現(xiàn)應用此法對觀察心內(nèi)血流動態(tài)、診斷由右向左分流與瓣膜反流等具有重要診斷意義。該方法遠優(yōu)于當時國外的檢測法,能在對患者無損害的情況下準確地診斷疾病,是超聲心動醫(yī)學的重大進展,填補了國內(nèi)空白。該項研究也受到國外許多專家的廣泛關注與認可。70年代初期至80年代中期,此項技術在國內(nèi)外得到廣泛應用,并發(fā)展至肺小動脈嵌頓注射進行左心造影以及子宮、輸卵管、肝臟、肝瘺與鼻淚管造影等。

1980年,他在國內(nèi)率先開展二維切面超聲心動圖檢查,提高了先天性心臟病的診斷準確率,發(fā)表的相關論文受到很高評價,在推動我國切面超聲心動圖檢查的規(guī)范化方面作出很大貢獻。

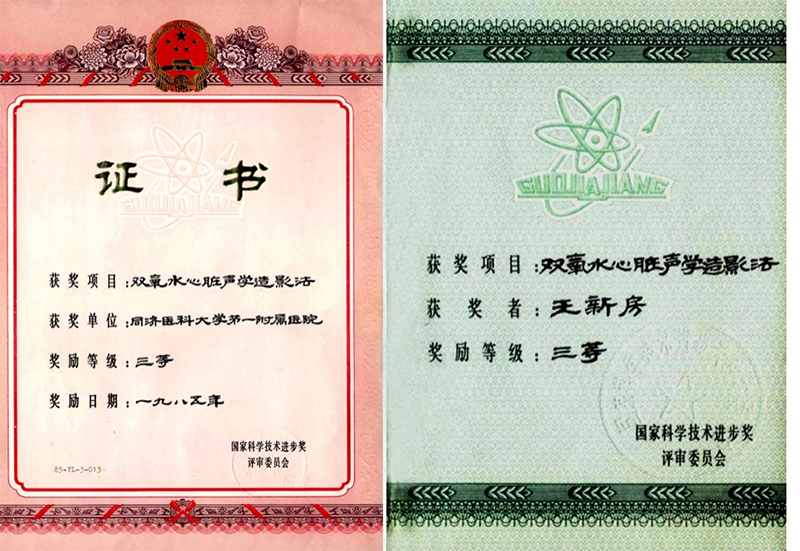

1985年在我國率先開展彩色多普勒研究,并主編了《彩色多普勒診斷學》。并在“雙氧水心臟聲學造影法”獲國家科技進步三等獎(圖6),雙氧水造影法在超聲早期心臟解剖結構定位與心內(nèi)分流方面發(fā)揮重要作用

圖6

1990 年王新房教授率領團隊進行雙平面經(jīng)食管超聲心動圖研究。將超聲圖像與心臟解剖結構對照,對圖像征象的解剖意義進行證明,使檢查醫(yī)師與旁觀者快捷識別圖像上各區(qū)所代表的解剖結構。該系列研究結果在American Heart Journal雜志發(fā)表。1998年“經(jīng)食管超聲心動圖臨床應用研究” 獲國務院頒布的國家科技進步三等獎(圖7)

圖7

1992年王新房教授在國內(nèi)率先開展經(jīng)食管三維超聲心動圖臨床研究,評價該技術在瓣膜病和各種先天性心臟病上的診斷價值,并對右室流出道狹窄、大動脈轉位、腱索斷裂做作了報導。

1995年他又在國內(nèi)首家開展具有國際先進水平的四維超聲心動圖研究,在觀察心臟形態(tài)、活動、瓣膜疾病、各種先天性畸形的立體動態(tài)顯示及容積測量等方面取得良好效果,受到國內(nèi)外專家的好評與高度贊賞。

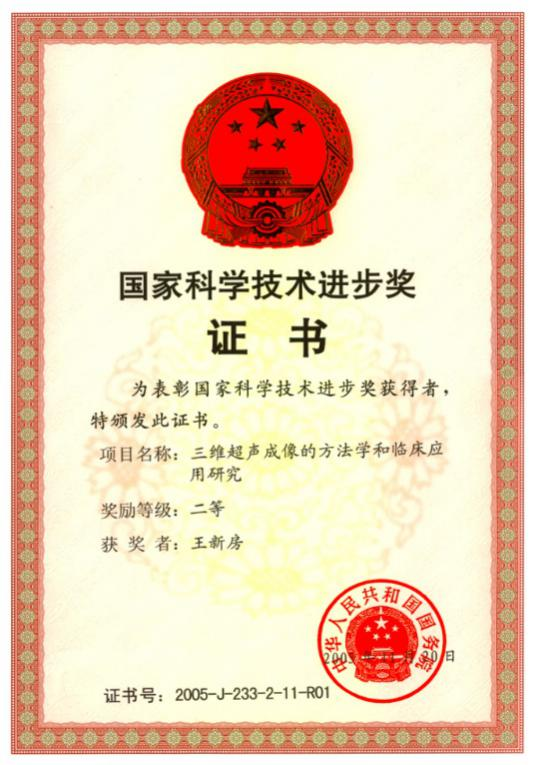

1999年王新房教授在國內(nèi)率先開展三維彩色多普勒成像研究。2002年他和研究組在國內(nèi)首先開展實時三維超聲心動圖臨床應用研究,取得顯著成績,受到專家稱贊。2008年開展的立體三維超聲心動圖等研究,也具有國際先進水平。

圖8 2005年“三維超聲成像的方法學和臨床應用研究”獲得國家科學技術進步獎二等獎